はじめまして。4月から新卒で入社をした、デザイナーの李です。

大学ではグラフィックデザインを学び、卒業後は日本の大学院で造形教育を研究してきました。

「デザインって、教育に何ができるんだろう?」

この問いは、大学院での2年間を通して、ずっと私の中にありました。

この記事では、音をテーマにしたワークショップの取り組みや、そこから得た気づきについてお話ししたいと思います。

index

1. 伝える」ためのデザイン

2. 感じる」ためのデザイン

3. デザインの「間」に立って

4. これから

伝える」ためのデザイン

大学では、単に見せ方を工夫するだけでなく、ビジネスや課題解決にどう活かすかを考える実践的な内容でした。アメリカ式の自由な教育スタイルの中で、「誰に、どう伝えるか」「どう成果につなげるか」を常に意識しながら制作を行っていました。

情報を整理し、構成し、見る人の気持ちを想像して届ける。

伝えることの難しさと面白さを、実体験を通じて学びました。

感じる」ためのデザイン

卒業後、日本の大学院に進学し、「造形教育」や「子どもの感覚教育」について学ぶ中で、私の中の「デザイン」の定義が大きく広がっていきました。

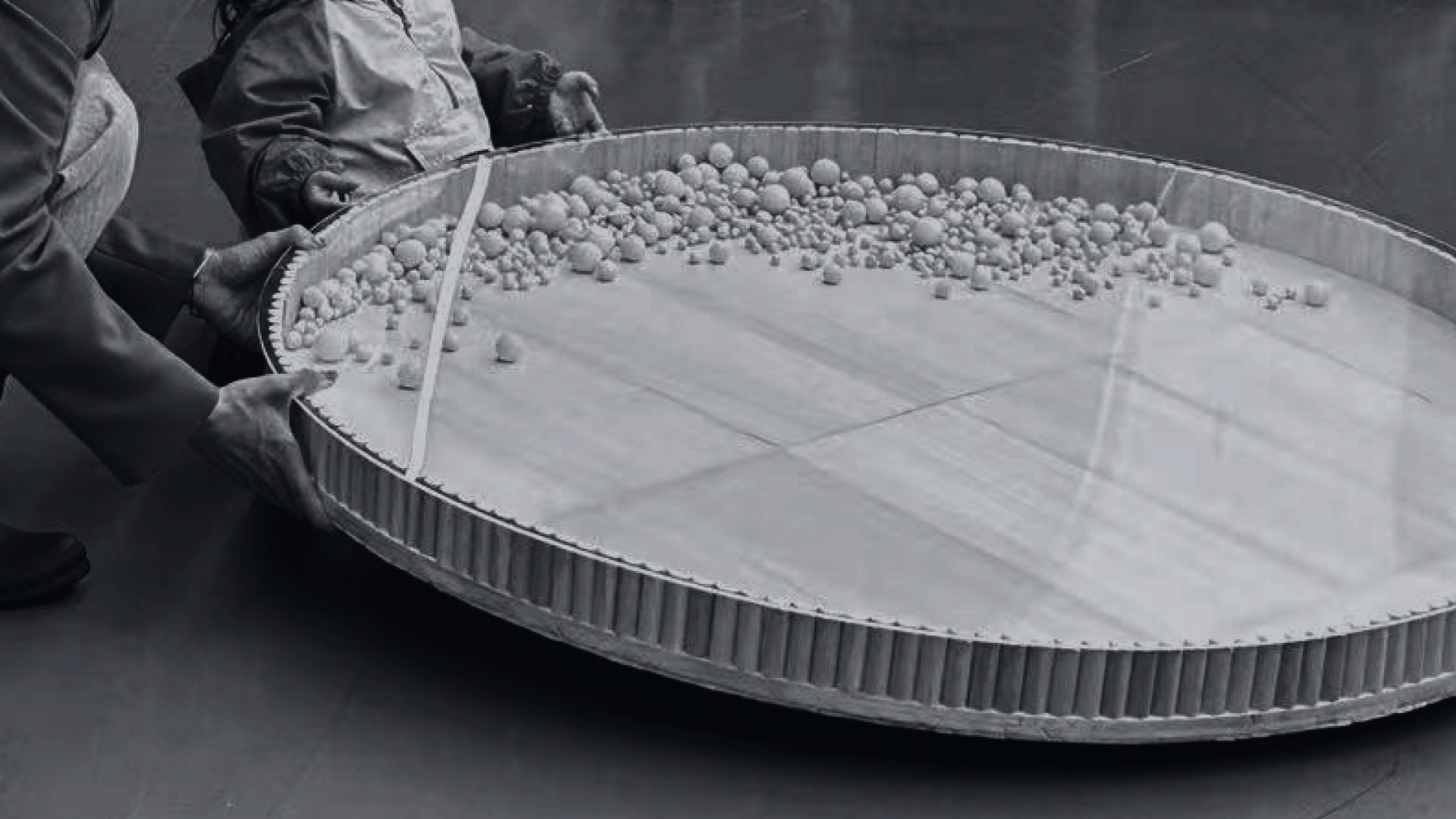

特に力を入れたのが、「音」をテーマにしたワークショップの設計です。

ワークショップでは、音に関するさまざまな遊びを通じて、子どもたちが「音を見つける・気づく」体験ができるように工夫しました。

そのために、音をテーマにしたオリジナルの空間教具を自分でデザインし、手を動かしたり形を作ったりしながら、音に意識を向けられる構成にしました。

デザインの「間」に立って

大学で学んだ「伝える」ためのグラフィックデザインと、大学院で学んだ「感じる」ための造形教育は、一見まったく異なるように見えます。

しかし、どちらも「相手の立場に立って考えること」が共通していると気づきました。

「誰のためのデザインなのか」

「どうすれば、もっと自然に伝わるのか」

「どうすれば、楽しく学べるのか」

こうした視点は、今私がReazonで取り組んでいるサービスやUIデザインにも深くつながっていると感じています。

使いやすさや見た目だけでなく、気持ちの流れや、使う人の不安‧期待にどう寄り添うか。それを考える力は、教育から学んだことでもあります。

これから

これからも、ただ情報を整理して見せるだけでなく、人の気持ちや感覚に寄り添えるようなデザインを目指していきたいと思います。教育の現場でも、ビジネスの場でも、「わかる」ことよりも「わかり合える」ことが大切だと信じています。

この思いを胸に、これからも“考えるデザイン”を続けていきたいです。

.png)

.png)